環境

環境に対する6つの取り組みをご紹介します。

環境負荷低減への取り組み

低炭素政策に向けた取り組み

2050年カーボンニュートラル宣言

ニチレイグループは2050年までにカーボンニュートラルを達成する

ニチレイグループでは、2050年に向け、国内外を含めたサプライチェーン全体(Scope1、2、3)のGHG(温室効果ガス)排出量を可能な限りゼロに近づけるとともに、削減できなかった排出量については、吸収・除去の取り組みによりカーボンニュートラルを達成します。

ニチレイグループは、TCFD提言へ賛同し、以下の低炭素政策を推進する

| CO2排出量削減 グループ目標(KPI) |

2023年度 実績 | 2024年度 計画 | 2030年度 目標 |

|---|---|---|---|

| 国内・海外Scope1、2 (2022年度比) |

− | − | △42% |

| 国内・海外Scope3 (2022年度比) |

− | − | △25% |

| 国内Scope1、2 (2015年度比) |

△30% | △33% | △56%※ |

- ※ 国内Scope1、2の2030年度削減目標を2022年度△42%とした場合の2015年比の削減率

物流の効率化

物流拠点を効率的に配置したり、輸入品の揚げ地を分散したりして、国内物流の効率化を図っています。

また、フェリーや鉄道を活用するモーダルシフト実施しています。トラックより一度にたくさん運べるフェリーや鉄道は、CO2の排出量を抑えることができます。フェリーの活用においては、エコシップマークを取得しています。

生産工場でのリサイクル活動

最後まで使い切る

生産工場では、原材料を無駄なく使いきるために、歩留りの向上や廃棄ロス削減に取り組んでいます。

それでも商品にできなかった残さは肥料や飼料にリサイクルしています。

再生可能エネルギーの利用促進

グリーン電力証書の活用

ニチレイフーズでは、2020年3月より年間約1,000万kWhのグリーン電力証書を購入し、「本格炒め炒飯®」の製造ラインで使用する電力相当分に活用し、再生可能エネルギーに転換しています。

- ※「グリーン電力証書システム」とは、バイオマス・太陽光・風力など再生可能エネルギーによって発電された電力が持つCO2排出量削減などの環境付加価値を、「グリーン電力証書」という形で具体化し取引する仕組みを指します。

多様な組みあわせで、使用電力にかかる「CO2排出量ゼロ」にむけて

ニチレイフーズでは、国内の主要生産工場において、CO2フリー電力の導入、自社建物に太陽光パネルの設置、オンサイト/オフサイトコーポレートPPAの活用などのポスティングを組みあわせ、使用電力にかかるCO2排出量ゼロの実現にむけ取り組んでいます。

太陽光パネルと蓄電池システム導入

ニチレイフーズ山形工場では、蓄電池システムを導入しました。これにより、日中に発電した電力の余剰分を貯めておき、夜間電力として使用することができるようになります。当該工場では、従来80%程度に留まっていた自家消費率を95%程度まで高めることが可能となりました。

今後もこの仕組みを導入し、発電した電力を最大限有効活用することで、さらなる環境負荷低減を進めてまいります。

フロンへの対応

自然冷媒への切り替え

ニチレイグループでは、食品工場や冷蔵倉庫の新設・増設には自然冷媒を導入しています。

既存設備についてもフロン冷凍設備から自然冷媒冷凍設備への切り替えを計画的に実行しています。今後は、2030年までにニチレイフーズの国内自営食品工場および投資工場のフリーザーを100%、自然冷媒機へ切り替えていきます。

また主要な冷凍庫・冷蔵庫についても順次、⾃然冷媒機へ切り替えていきます。

生産設備の燃料転換

ボイラー燃料の切り替え

ニチレイフーズの食品工場では、揚げる・焼くなどの製造工程にて熱エネルギーを使います。その熱エネルギーを作るボイラーの燃料を、灯油や重油からCO2排出量の少ない都市ガスやプロパンガスへの転換を計画的に実施しています。

水資源・生物多様性・

プラスチック削減

水資源保護の取り組み

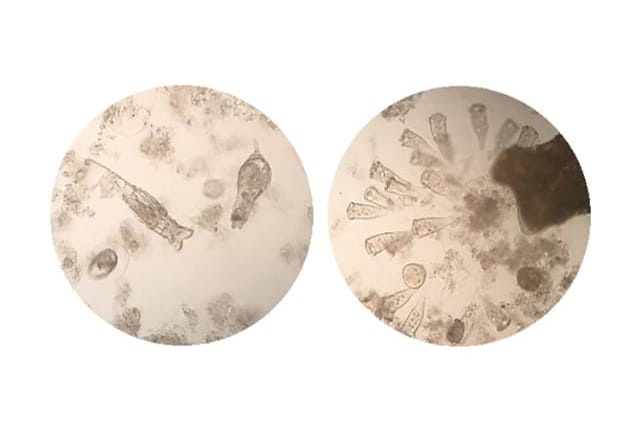

船橋の水と微生物

ニチレイフーズ船橋工場では、工場廃水を「微生物処理」によって浄化し、排出しています。微生物に廃水の汚れを食べてもらい、分解することで、水をきれいにすることができます。あわせてオゾン処理を行うことで、微生物が処理しきれない汚れをあらかじめ分解し、微生物による浄化作用を向上させています。

このように「自然の力」を利用した廃水処理を通じ、水資源の保全に努めています。

プラスチック削減への取り組み

冷凍食品の容器包装におけるプラスチック削減

ニチレイフーズでは、2006年より家庭用冷凍食品の容器包装におけるプラスチック削減に取り組んでいます。

施策実施前と比べ、直近では対象10商品(群)で215トン強の削減になっています。今後も、パッケージや容器包装の見直しによりプラスチック削減を進めるとともに、CO2排出量削減に努めていきます。

これまでのプラスチック削減への取り組み

| 年度 | 対象アイテム | 施策 |

|---|---|---|

| 2009年度 | 焼おにぎり10個入 | トレー廃止 |

| 2011年度 | 本格炒め炒飯® | パッケージ薄肉化 |

| 2014年度 | 焼おにぎり10個入 | パッケージ薄肉化 |

| 2015年度 | 本格炒め炒飯® | パッケージ薄肉化(2回目) |

| 2018年度 | えびピラフ、チキンライス | パッケージ薄肉化 |

| 2020年度 | えびとチーズのグラタン、 えびとチーズのドリア |

トレイ薄肉化、 手持ち部の幅を縮小 |

| 2021年度 | 焼おにぎり類 | トレー廃止 |

| 2023年度 | 超メンチカツ、 きくばりごぜん®(一部) | トレーを「STONE-SHEET®」素材へ変更 (炭酸カルシウム(石灰石)を配合することによりプラスチック使用量を削減) |

バイオマスを用いたインキ・トレイの活用

2019年度よりバイオマス(生物由来の有機資源)を用いたインキとトレイの活用を進めています。再生可能な生物由来の有機資源を使用することで、環境負荷の低減に取り組んでいます。

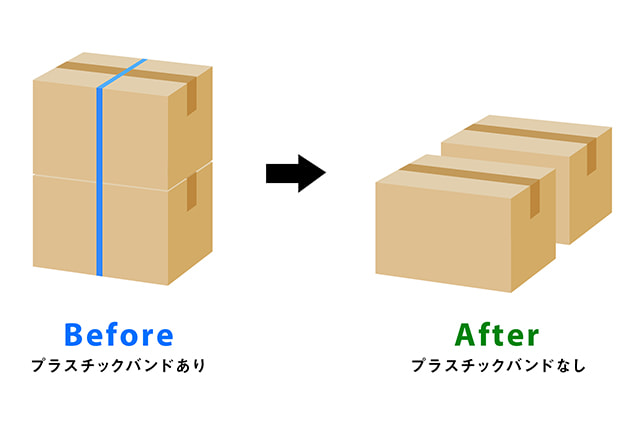

梱包する箱のバンドレス化でプラスチック使用量を大幅カット

ニチレイフーズでは、国内で生産している商品のバンドレス化を順次進めています。どうしても製造・流通においてバンドレス化が難しい商品については、再生PPバンドを導入し、プラスチック削減に努めています。

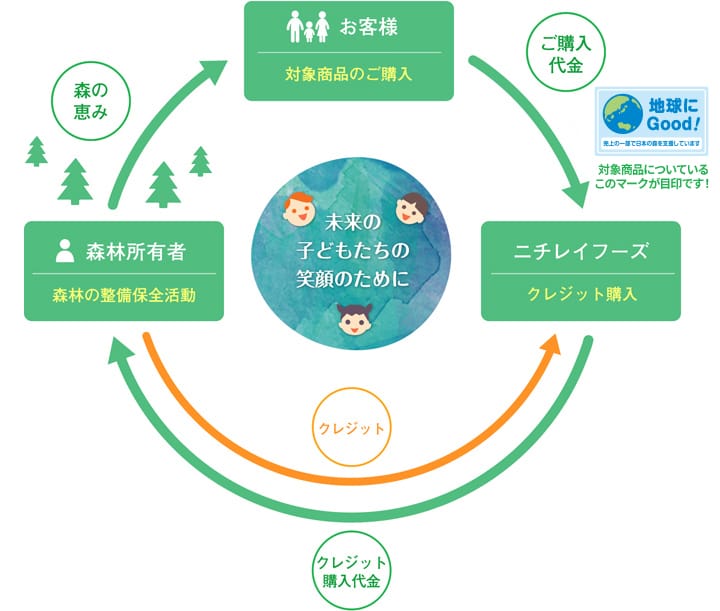

地球にGood!活動

地球にGood!なサポートの仕組み

お客さまにお買い上げいただいた対象商品の売り上げの一部で、ニチレイフーズがJ-クレジットを購入します。

その代金は、J-クレジット創出者である森林で間伐や枝打ちなどの保全活動資金となり、森に還元されます。

J-クレジット制度とは、国がCO2などの温室効果ガスの排出削減量・吸収量を「クレジット」として認証する制度です。

ニチレイフーズは、森林のCO2吸収量のクレジットを購入しています。

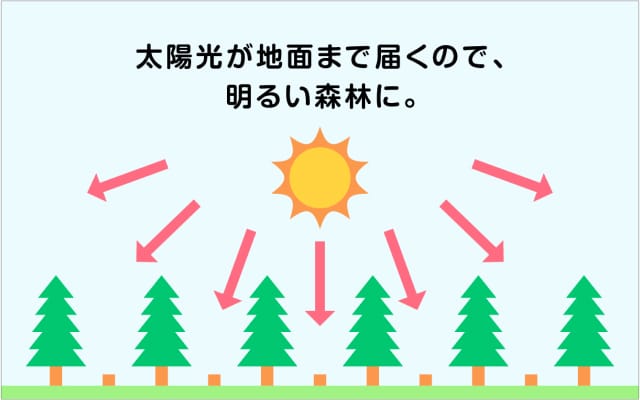

元気な森を育てるために

太陽の光がすみずみまでいき届く“元気な森”を持続させるには、適切な整備が必要です。

森の健全な機能を発揮するために、定期的な間伐など保全活動を行います。

適切な間伐により、木は株を広げてのびのびと健全に育ちます。また、太陽光を受けて下草が繁るため、土地が守られます。

植林、枝打ち、下草刈り、間伐などが行われると、日光が差して元気な木が育ち、森林は健全な機能を発揮します。

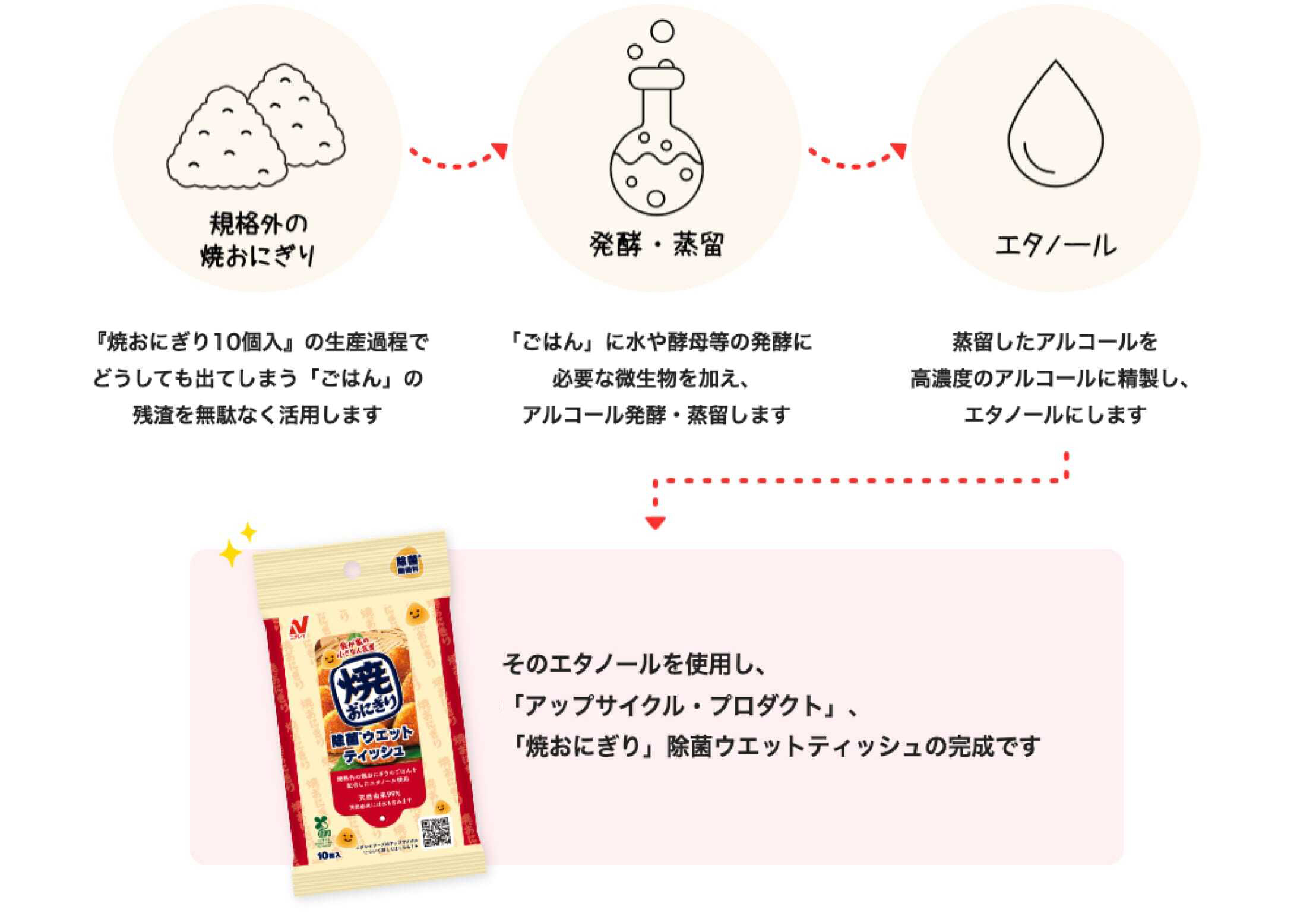

アップサイクル

生産過程でどうしても出てしまう残渣や規格外品を「アップサイクル※1」して、天然由来99%※2の除菌ウエットティッシュを作りました。

- ※1 アップサイクル…リユース(再利用)、リサイクル(再循環)と異なり、廃棄物や副産物など、従来、不要と考えられたり有効活用されていないものを、

様々なアイデアや手法でさらに価値の高いプロダクトに転換すること。 - ※2 天然由来99%…天然由来には水も含みます。

「焼おにぎり」「今川焼」除菌ウエットティッシュ開発のきっかけ

従業員の“ハミダス”気持ちをカタチにするニチレイフーズ独自の活動「ハミダス」活動。

2011年の開始当初は、風土改革を目的にした活動でしたが、いまでは「ハミダス」活動自体がハミダシて、環境保護活動やSDGs活動までもが活動領域になりました。

ニチレイフーズではこれまでも、生産過程でどうしても出てしまう残渣はすべて、肥料や飼料へリサイクルしてまいりました。

そのような中、従業員の「いまのリサイクル活動以上に、もっと価値をアップできないだろうか?」という“ハミダス”気持ちが、生産過程でどうしても出てしまう「ごはんの残渣」と「発酵」を巡り合わせました。

「焼おにぎり」「今川焼」除菌ウエットティッシュは、天然由来原料を99%使用した、「アップサイクル・プロダクト」です。

除菌ウエットティッシュ開発の流れ ~「焼おにぎり」の場合~

「焼おにぎり」「今川焼」除菌ウエットティッシュは、独自の発酵技術で未利用資源を再生・循環させる社会を構築する研究開発型スタートアップ「株式会社ファーメンステーション」様との共創から生まれました。

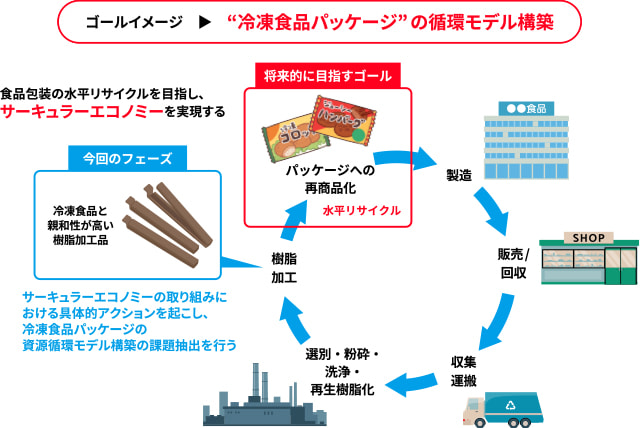

プラスチック

リサイクル実証実験

容器リサイクル取組実験

冷凍食品包装(フィルム)の店頭回収を行い、回収したプラスチックをクリップなどの樹脂加工品にリサイクルするための実証実験を開始します。

食品のパッケージは様々な樹脂の複層・複合資材である難しさもあり、リサイクルの仕組みが確立されていません。

限りある資源を有効に使うために。消費者のみなさん、そしてパートナー企業とともに実証実験を通じ、食品パッケージの分別回収・リサイクルの仕組みの構築を目指します。